A causa de las medidas sanitarias, muchas personas no han podido acompañar o despedirse del ser querido en los últimos momentos de su vida. ¿Cómo deben afrontarse estas situaciones? El apoyo psicológico y los rituales de despedida ayudan en el proceso del duelo traumático

La pandemia de COVID-19 ha convertido la muerte en un acontecimiento todavía más trágico para numerosas personas: no han podido ver ni decir adiós a su ser querido.

El fracaso o la elaboración complicada del duelo puede originar problemas psicológicos, como trastornos de ansiedad, depresión o trastorno por estrés postraumático.

Existen medidas que pueden ayudar a elaborar el duelo, entre ellas, la intervención telepsicológica o los rituales de despedida alternativos, como escribir una carta o crear una caja de recuerdos.

stoy sola y ¡necesito ayuda! El dolor me supera, no sé cómo lidiar con tanto sufrimiento. Ni sé por dónde empezar o si es normal lo que me pasa…». Estas líneas se repiten en los cientos de mensajes electrónicos que han ido y continúan llegando cada día al dispositivo de atención telepsicológica ayudaduelocopm@cop.es, que el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid puso en marcha el pasado 23 de marzo. Las palabras que aterrizan en este servicio en línea de apoyo al duelo por COVID-19 reflejan los sentimientos que surgen una vez que el virus irrumpe en la vida de alguien y le arrebata a un ser querido. Una realidad que los números, aunque más fríos, también revelan.

A lo largo de tres meses (de marzo a junio), los psicólogos del servicio de apoyo al duelo atendieron a distancia y de forma gratuita una media de 11 demandantes por día a través de cinco o seis sesiones de entre 40 y 50minutos de duración cada una. En total, ayudaron en el proceso de duelo a 485 personas. La mayoría tenía entre 31 y 50 años (41,6 por ciento), seguidos de los mayores de 65 años (25,3 por ciento). Casi todos residían en Madrid (68 por ciento).

La pérdida en época de pandemia

El duelo no es un estado patológico, sino una etapa natural de la vida. Aceptar el fallecimiento de un ser querido nunca es tarea fácil, pero en una situación excepcional como la de la pandemia de COVID-19 existen factores que convierten la muerte en un acontecimiento aún más trágico. Algunos investigadores consideran que las últimas pandemias, como la del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) o la del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), generaron un impacto psicológico equiparable al de otras catástrofes, como ataques terroristas o terremotos.

En este contexto, se antoja importante conocer cuál es el efecto psicológico de la COVID-19 y de las medidas de confinamiento, puesto que ello desempeñará un papel relevante en las personas que han perdido a un familiar y comenzarán su elaboración del duelo. Por otro lado, esos conocimientos pueden ayudar a prevenir el riesgo de padecer procesos de duelo complicados.

Distintas investigaciones, entre ellas el estudio de revisión llevado a cabo por Jeff Huarcaya-Victoria, de la Universidad de San Martín de Porres, señalan la ansiedad, la depresión y el estrés como principales consecuencias psicológicas de la pandemia del nuevo coronavirus. Asimismo, afirman que una situación de confinamiento incrementa los problemas psíquicos. Ello ocurre a través un potenciador principal: el distanciamiento social.

La falta de comunicación y de interrelación con otras personas puede favorecer el padecimiento de complicaciones psicológicas o psiquiátricas que van más allá de los síntomas aislados (estrés, irritabilidad, miedo, confusión, enfado, frustración y aburrimiento, entre otros). Entre estas enfermedades se encuentran el insomnio, la depresión o el trastorno por estrés postraumático (TEPT). En el caso de la COVID-19, todo ello se enmarca en un contexto donde la disponibilidad de intervenciones psicosociales se han visto paralizadas por el confinamiento.

Aislamiento y soledad

Cuando nos enfrentamos a experiencias vitales que nos ponen en situación de alta vulnerabilidad y dificultad, necesitamos el respaldo y el sostén emocional de nuestros seres queridos. Mas el contacto social ha estado limitado para la seguridad de todos, por lo que las personas han tenido que permanecer alejadas de su red social de apoyo. Pero una situación de confinamiento no solo se caracteriza por el aislamiento social, sino también por la soledad. Un sentimiento que afecta, sobre todo, a los mayores de 60 años.

Por definición, la vejez se acompaña de una sucesión de pérdidas (trabajo, estatus social, cónyuge, capacidades físicas, etcétera), lo que fomenta la sensación de soledad. Con todo, la viudedad suele ser el principal desencadenante de tal sentimiento en edades avanzadas. Según las estadísticas oficiales del 5 de mayo de 2020, los mayores de 70 años alcanzaban en España el 86,3 por ciento de los fallecidos por COVID-19, lo que sugiere que muchas de las personas que viven una situación de duelo podrían ser mayores. Una experiencia que, en numerosos casos, deben encarar en soledad. Como explica el especialista en duelo y profesor de la Universidad Ramón Llull, José Carlos Bermejo, la soledad por sí misma no produce síntomas graves, pero se torna en una experiencia desagradable y estresante cuando se encuentra asociada a un impacto emocional importante que comprende nerviosismo, angustia, sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal humor, marginación social o creencias de rechazo, entre otras emociones.

Por otro lado, las imágenes traumáticas en los medios de comunicación y a nuestro alrededor se han convertido en habituales: personas enfermas, hospitales abocados al colapso, personal sanitario agotado, sepelios sin familiares, ciudades desiertas. Todo ello ha producido que tengamos que enfrentarnos a sentimientos y emociones tan novedosas como desconcertantes.

Duelo traumático

Los psicólogos somos conscientes de que faltan herramientas para elaborar tanto dolor colectivo, y sabemos que estamos ante un duelo de riesgo. El fracaso o la elaboración complicada del duelo da lugar a problemas psicológicos que, como hemos dicho, pueden cristalizarse en síntomas y síndromes clínicos, que podrían dificultar las relaciones sociales y la vida personal.

Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden convertir el dolor por la pérdida de un ser querido en un estado emocional patológico? En el caso de la COVID-19, se observan los siguientes: pérdidas múltiples, aislamiento social de los supervivientes en cuarentena, separación traumática por la hospitalización, incapacidad de comunicarse de forma fluida con el personal sanitario sobre el estado de salud del familiar, imposibilidad de ver o hablar con el ser querido o acompañarlo en los últimos momentos de su vida, ausencia del cuerpo para llorar, carencia de un funeral o de cualquier otro tipo de ritual social y personal, así como de la calidez y el afecto de la familia y la comunidad.

Cuando una muerte es previsible, cuando existe una consciencia y un conocimiento de la enfermedad y podemos acompañar y cuidar a nuestro familiar o amigo en los últimos días, el impacto de la pérdida se mitiga. Por el contrario, cuando la muerte llega inesperadamente, como un acontecimiento precipitado, estamos ante lo que se denomina una muerte traumática. En un espacio de tiempo muy breve, los dolientes han pasado de tener una vida normal a una situación de alerta por el virus. Han recibido la noticia del contagio, propio o de un familiar, unas medidas de protección por aislamiento, y les han comunicado la muerte de un ser querido. Un estrés emocional tan grande hace que las funciones de adaptación a la realidad se vean comprometidas y que sea altamente probable una respuesta de crisis o conmoción (shock).

Los supervivientes a una muerte traumática pueden experimentar síntomas de estrés postraumático: reviviscencias(flashbacks), trastornos del sueño, incapacidad de conectar con la realidad o consigo mismo, disociación, falta de recuerdos referentes a la pérdida, sensación de embotamiento o ansiedad. La necesidad de cerrar la situación inconclusa y de recuperar un sentimiento de integridad hace que los pensamientos intrusivos y los flashbacks sean constantes tentativos de organización y, al mismo tiempo, se interpretan como señales de amenaza continua. Los pensamientos y las imágenes intrusivas pueden llegar mientras el familiar intenta conectar con su ser querido, lo que dificulta el recuerdo y la adaptación al duelo.

Doble elaboración: duelo y trauma

En esta situación de pandemia nos encontramos frente a dos trabajos para el doliente: la elaboración de la pérdida y la elaboración del trauma. Se denomina trauma a algo que no se puede gestionar. Se trata de un momento en el cual todo se rompe sin posibilidad de control, ya que la persona se ve dominada por un estado de conmoción y la imposibilidad de huir de un evento imprevisible Ello rompe con los componentes habituales que influyen en la respuesta emocional de los humanos: la sensación de control sobre los eventos, la percepción de la responsabilidad frente a lo que sucede y, por último, el sentimiento de autoeficacia. Si las tres áreas sobre las que construimos el sentimiento de poder frente al mundo se encuentran fuera de la persona, la sensación de vulnerabilidad resulta extrema.

En mayo de este año, el investigador Nianqi Liu, de la Universidad de Medicina de Shanghái, junto con otros científicos, halló que en las zonas de China más afectadas por la pandemia, un 7 por ciento de la población presentaba síntomas de trastorno por estrés postraumático. Para reparar esta experiencia se tiene que poner en marcha un trabajo de integración de las partes fragmentadas. En la psicoterapia, el afectado irá reconstruyendo, poco a poco, las piezas de ese rompecabezas que se han roto: la vinculación con su ser querido y parte de los pilares de la propia identidad. A lo largo de ese proceso de reconstrucción son frecuentes las imágenes intrusivas y las reviviscencias que intentan, de una forma primitiva e instintiva, poner delante de la persona la tarea de la organización, pero también poseen el poder de «retraumatizar».

Fallecimiento en el hospital

Un aspecto añadido que dificulta el trabajo del duelo es el inherente a las circunstancias y al lugar de la muerte. Sabemos que un factor determinante para que los pacientes y los familiares se sientan seguros y cuidados por el personal sanitario durante la intervención de una enfermedad es la comunicación. Pero en el tratamiento de los pacientes con COVID-19, la comunicación ha sido uno de los puntos más frágiles de la atención, a pesar de la formación de los sanitarios y los protocolos existentes para ello.

La necesidad de tomar decisiones rápidas y de atender a un número desbordante de afectados han provocado que la comunicación fluida y regular con los familiares quedara en segundo término. Así, algunos familiares han recibido las noticias por teléfono, otros han visto cómo su ser querido fallecía a la espera de la atención en el domicilio o durante el traslado a un hospital, y muy pocos han podido tener una conversación con el médico en una sala adecuada donde explicarles la situación. En algunos casos, se tuvieron que derivar a otros centros de salud para su atención psicológica. Han quedado muchas dudas por resolver y preguntas por hacer, que flotarán en el aire durante mucho tiempo.

Distanciamiento físico

Otro obstáculo a una relación más humanizada entre el personal sanitario y los pacientes han sido las medidas de protección al contagio que han interpuesto una distancia física inexpugnable en un momento en el que una relación cercana y afectiva podía ser de consuelo y acompañamiento para ambas partes. Tanto para las personas que se encontraban en sus últimos momentos de vida como para los familiares, que en algunos casos pudieron llegar a estar presentes en pasillos del hospital.

Conocer las circunstancias en las que se ha producido la muerte y no poder acompañar físicamente y, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera mantener un último diálogo, hace que las probabilidades de que los familiares sufran un duelo desadaptativo aumenten.

Emociones en el duelo

El estado emocional en el duelo no es una progresión lineal, es más bien una adaptación constante a un vaivén de estados anímicos que no tiene lógica ni temporalidad. Hay emociones frecuentes durante la elaboración de la pérdida como la tristeza, la rabia, la culpa.

Sentirse «de bajón», sin alegría, deprimido, nostálgico es natural y no hay que evitarlo. Darse permiso para estar tristes y aceptar esta emoción como una forma todavía primordial de contacto con el fallecido ayuda a que la pérdida no sea tan desgarradora. Debajo de esta gran tristeza hay un gran amor. Pero cuando esta emoción no nos permite desarrollar nuestro día a día, deberíamos entender el mensaje que nos quiere expresar y buscar ayuda.

La rabia puede ser la primera manifestación de la tristeza y postergar el enfrentamiento con esta última. Sirve para evitar conectar con otras emociones hasta que sentimos estar preparados para afrontarlas. En un primer momento, esta emoción es comprensible y adaptativa, pero si no se le proporciona una salida, una expresión, acaba convirtiéndose en resentimiento. Puede ser fuente de profundo dolor y de un bloqueo frente a la vida.

No importa si estas emociones de culpa, enfado e ira tienen una base de verdad, de razón o si son puras elucubraciones: tienen una función. Sirven para mantener un contacto con el presente, para enfadarse con alguien, para aliviar el dolor, hasta que dejan de servir. Cuando se convierten en pensamientos cíclicos de emoción estancada, estamos delante de un asunto pendiente que impide el desarrollo del duelo. Desactivar la carga emocional de estos porquéses esencial para poder elaborar el proceso de duelo.

Sin velatorios ni funerales

La ceremonia de despedida es un momento esencial para la sociedad y los dolientes, pues permite cerrar una etapa a nivel emocional y empezar el camino de la elaboración del duelo. El rito representa una herramienta para simbolizar miedos, esperanzas, etapas y, en definitiva, devolver una sensación de control sobre los eventos. Pero debido al confinamiento y al riesgo de contagio, las familias se han visto imposibilitadas a la hora de celebrar funerales y velatorios, por tanto, difícilmente han podido cerrar emocionalmente esta etapa con su ser querido. Cuando esto no se permite, la despedida queda paralizada y da pie a que puedan originarse lo que se conoce como «asuntos pendientes».

Decir adiós desde la distancia nunca será lo mismo, pero es necesario buscar rituales y formas de conexión que unan para ponerse en contacto con el ser querido. Favorecer la creación de rituales simbólicos, como escribir una carta, confeccionar una caja de recuerdos, recopilar fotografías, organizar reuniones virtuales para recordar al difunto, crear piezas artísticas u otros recursos creativos de que disponga el doliente para rendir homenaje a la relación con su ser querido. Ello le posibilitará cerrar una etapa vital y abrirse a otra nueva. Curar esta herida de manera sana tendrá una repercusión fundamental a lo largo de su vida.

Encontrarse acompañado en los momentos en los que nos enfrentamos a emociones que generan un malestar psicológico puede suponer una gran diferencia al emprender ese camino solo. El objetivo del psicólogo reside en estar al lado de la persona doliente para ayudarla a aceptar y comprender el proceso de duelo. Todo eso se consigue recordándole las estrategias y herramientas con las que ya cuenta para colocar al ser querido en una nueva posición y establecer un modo distinto de vincularse a él.

No debemos olvidar que cada pérdida a la que nos enfrentamos en nuestra vida despierta el dolor de las precedentes, pero también recupera las herramientas que hemos construido para afrontarlas.

![Conocer el porqué de la larga vida de las neuronas podría tener implicaciones en el tratamiento de trastornos neurodegenerativos. En la imagen, célula neuronal del estriado del cerebro de ratón. [Flick/NIH]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLIwcgatAxeFZhVtXYU3JRXjdtpvMWDN5Rzh1wRZLrZ2mHoO4BOPSU2eaqwv8uNLDnCQGm_lH9TwZ-dDwguuyOX-OOIRlL5PdwANQO7BWqSLFNZKtWShOY-9MXaJpV7JEoULItcvgQg40/w640-h200/articleImage-full+%25281%2529.jpg)

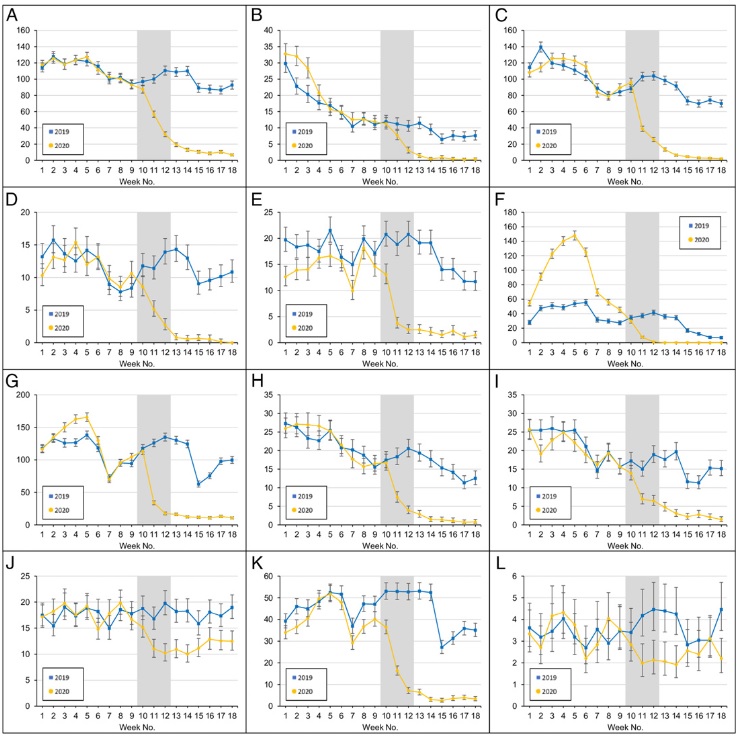

![<a href="/images/54620/raw.png" target="_blank">[AMPLIAR]</a>](https://www.investigacionyciencia.es/images/54620/bodyBlockImage.png)

![La comunicación es un factor determinante para que los pacientes y los familiares se sientan seguros y cuidados por el personal sanitario. [Getty Images / fizkes / iStock]](https://www.investigacionyciencia.es/images/54621/bodyBlockImage.jpg)